發佈日期:2025/5/6X-ray電氣故障

發佈單位:iST宜特

為了精確找出IC內部缺陷,非破壞性的3D X-ray驗證已成為半導體業界的關鍵手段。然而,經過高劑量輻射處理的IC,在後續可靠度測試中卻可能提前失效!隨著半導體逐漸應用於AI、車用、航太與醫療設備等需要超高可靠度的領域,如何有效量測並控制這些寄生輻射對IC的影響,已是工程師不得不面對的重大挑戰。

X-ray電氣故障

X-ray電氣故障

X-ray屬於物理性非破壞檢測,是一項即時且便利的分析實驗,可在故障分析(FA)或產品製程改善過程中快速找出問題;僅在極少數特定製程或產品條件下,才可能影響元件的電氣特性。

如同人體若長期暴露在輻射環境中,可能導致細胞突變、DNA 受損,甚至增加癌症風險。對於 IC 而言,情況其實類似——當元件在X-ray等非破壞性驗證分析中持續累積過高的輻射劑量(TID, Total Ionizing Dose),其內部電晶體特性可能發生變化,造成閘極漏電流上升、閘極氧化層劣化,最終導致IC提前失效。

隨著AI人工智慧、車規與航太電子標準趨嚴,IC 的長期可靠性要求日益提升,這項過往經常被忽略的潛在風險,如今已不得不正視。因此,JEDEC 於 2023 年 11 月發布 JESD22-B121標準,明確定義如何評估 IC 在製造、驗證和表面黏著技術 (Surface Mount Technology,簡稱SMT) 等製程中,暴露於輻射照射後的電性變化,並確立其 TID 限制值 (可稱為故障極限值或供應商極限值),以降低潛在失效風險。

本篇宜特小學堂文章將探討X-ray對電子元件造成的電氣故障模式、關鍵測試變數,以及X-ray輻射總電離劑量(TID)測試最終報告內容,跟各位分享如何透過宜特的「寄生輻射劑量沉積驗證平台」,有效預防潛在故障風險。

一、輻射劑量對 IC 的電氣影響與故障模式

二、X-ray系統設定和變數

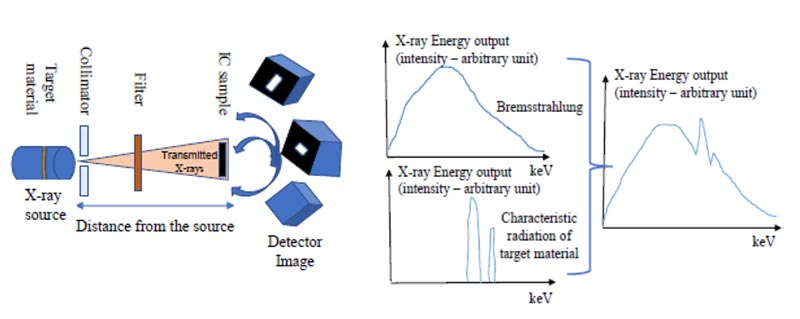

X-ray成像技術廣泛應用於IC和元件的封裝驗證,特別適用於內部結構缺陷的發現,與可觀察表面缺陷的光學驗證技術相輔相成。X-ray成像技術可在IC 運輸過程的影像掃描、焊點檢測、材料分析等應用中發揮關鍵作用。然而,這些驗測過程亦會讓 IC 曝露於 X-ray輻射,累積一定的總電離劑量 (TID),可能影響其電性特性。圖一顯示了X-ray系統的基本架構。

當高速電子束或離子束撞擊金屬靶材 (如鎢) 時,會產生 X-ray光子。這些光子來自於:

- 軔致輻射 (Bremsstrahlung Radiation):

入射電子因受原子核電場影響而減速,發射出連續光譜的 X-ray。 - 特徵輻射 (Characteristic Radiation):

入射電子與靶材內層電子(殼)層發生碰撞,產生離散特徵能量的X- ray。

當 X-ray穿透並圍繞樣品時,偵測器會接收來自不同材料的吸收與散射訊號,形成陰影影像 (Radiographic Image)。影像的明暗對比取決於材料的 X-ray吸收率,吸收率低的區域顯示較亮,吸收率高的區域則較暗。不同的 X-ray系統參數亦會影響影像品質與 IC 所承受的輻射劑量,以2D X-ray和3D X-ray兩種分析為例,前者為單一角度成像,劑量較低,但可能受多層結構遮蔽影響;後者透過多角度掃描重建 3D 影像,可減少結構遮蔽效應,提高驗證準確性,但也因此增加輻射劑量。

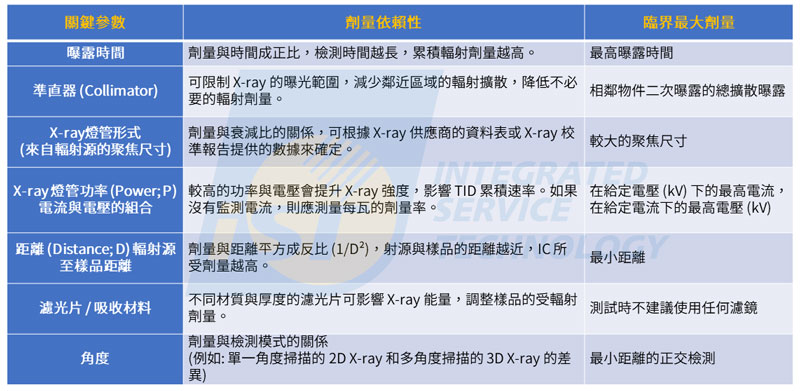

針對功能性 IC 的輻射影響分析,表 2 定義了不同設定下的臨界最大劑量 (Critical Maximum Dose)。為確保 IC 在 X-ray 檢測過程中不會超過 TID 極限值,透過適當調整 X-ray 系統參數 (如降低電壓、縮短曝光時間、選擇合適的掃描方式),皆可有效降低輻射劑量,並減少 IC 因驗證而導致的電性劣化風險。

- 軔致輻射 (Bremsstrahlung Radiation):

三、X-ray輻射劑量的測量

X-ray劑量儀這麼多種,我們該如何選擇呢?為達成精準測量X-ray劑量的目的,需要X-ray檢測系統來產生穩定的輻射,以及X-ray劑量儀來精確測量劑量率。應選擇符合關鍵參數的X-ray系統來模擬典型的X-ray檢測條件。表三顯示劑量儀的類型。

游離腔和基於半導體的劑量儀為主動設備,可測量輻射引起的電流,因此能即時讀取劑量。而基於發光的劑量儀則是被動設備,會將劑量儲存於設備中,需要經過溫度或光的後處理才能測量劑量,且照射後無法立即讀取資料。因此,使用以發光為基礎的劑量儀時,建議在常溫和正常自然條件下儲存,保護其免受高溫和紫外線影響,並減少儲存與運輸時間,因為這些因素皆會影響劑量的準確度。若已知環境條件會影響劑量儀反應,則應對測量結果進行校正。額外的參考劑量計可用來監測由於不必要或雜散效應所產生的劑量,並將其從 X-ray校準所用劑量計的讀數中扣除。同時,應考慮能量範圍內的讀取器校準。ISO/ASTM 51956 標準,例如:《練習輻射加工使用熱釋光劑量測定系統 (TLD系統)》,可作為指導方針。

四、總電離劑量 (TID) 特徵測試程序

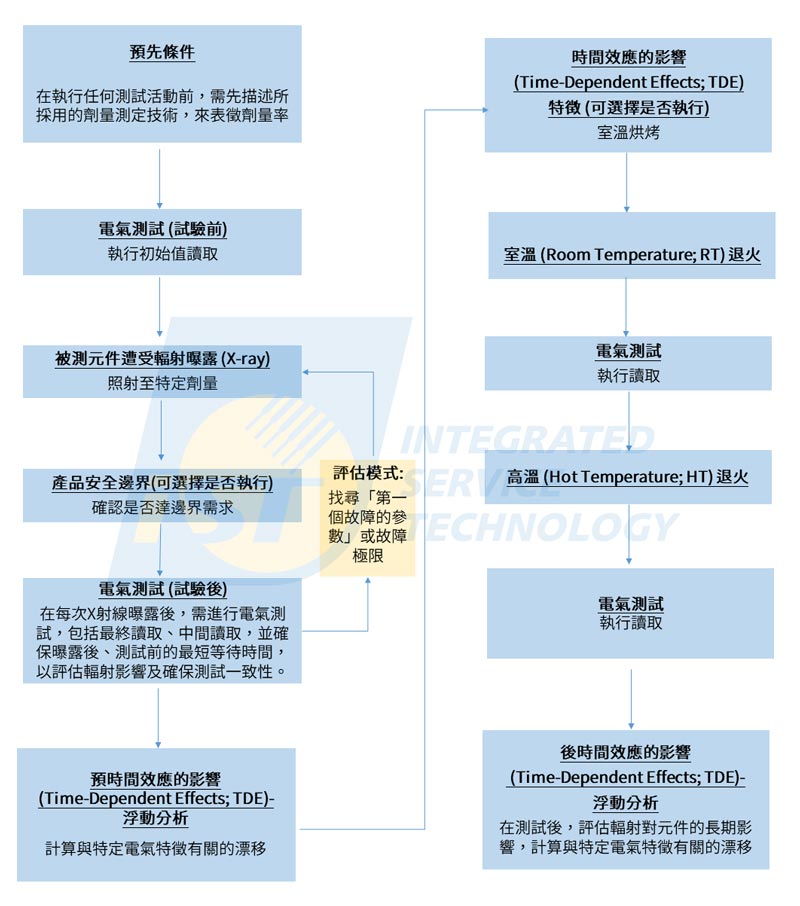

圖二為X-ray總電離劑量 (TID) 測試流程示意圖。可以執行兩種特徵分析模式,並記錄在摘要報告中。第一個是超出供應商極限值的特徵,第二個是故障極限值的特徵。

- 供應商極限值:

這是供應商設立的一個輻射劑量的最大限度,指的是元件在接受 X-ray輻射的過程中能夠承受的最大劑量。在這一過程中,測試會根據預期的最嚴重輻射情況來設定測試參數。如果在測試中需要返工或進行進一步檢查,這段時間的曝露時間也必須計算在內,不能超過設定的供應商極限。 - 故障極限值:

這是指在經受輻射後,元件可能會出現故障的最大輻射劑量。透過對元件的測試,根據「第一個故障參數」來判定,這有助於確定元件在最大輻射劑量下是否仍能正常運作。

- 供應商極限值:

五、X-ray輻射總電離劑量 (TID) 測試最終報告有哪些內容呢?

X-ray輻射總電離劑量 (TID) 測試的最終報告必須從典型批次的樣品中隨機選擇若干樣品,並包含未遭受輻射的對照樣品。最終報告應包含以下內容:

- X-ray系統描述,包括:

(1) 設備、供應商、型號、X-ray靶材類型

(2) X-ray的設定和劑量率

(3) 如果使用濾光片,濾光片的材料與厚度

(4) X-ray燈管與測試元器件之間的距離

(5) 相對於X-ray源的方向 - X-ray劑量儀的描述:

包括供應商、型號、劑量率測量範圍,以及精度範圍的對應公差。 - 元器件的描述:

包括製程節點 (電子元器件之特徵)、產品名稱、批號、日期代碼等。 - 封裝類型和熱界面材料類型 (如果有):

如果為非封裝單元(裸晶片或晶圓級)或無蓋/封裝已開蓋(解封裝),則應註明。 - 已測試的元器件總數:

包括對照 (未遭受輻射) 的元器件數量。 - 電氣測試所使用的環境溫度。

- 在描述時間效應的影響的情況下,曝露與讀出之間的時間間隔與退火條件。

- 每個測試元器件遭受輻射的X-ray總劑量:

(1) 空氣中的劑量。

(2) 材料中的劑量 (如適用)。

(3) 從空氣到材料的劑量轉換因子 (如適用)。

(4) 特徵模式:故障極限值或供應商極限值。 - 電氣測試的結果。

- X-ray系統描述,包括:

針對金屬氧化物半導體(MOS)、雙極性元件(Bipolar)、非揮發性記憶體(NVM)、快閃記憶體(Flash Memory)/電子抹除式可複寫唯讀記憶體(EEPROM),以及動態隨機存取記憶體(DRAM)等元件,若您擔心在進行 2D/3D X-ray 檢測時可能因寄生輻射導致提早失效,可透過「寄生輻射劑量沉積驗證平台」進行事前驗證。宜特作為 JESD22-B121 標準的 JC 14.1 技術委員會成員,採用高靈敏度 TID 劑量量測技術,依據標準流程精確量化 X-ray特定條件下的輻射影響,並協助工程師判斷是否超出 IC 設計容許範圍,作為是否進行後續檢測與分析的重要參考。

如果您需要更多寄生輻射劑量沉積驗證平台的相關訊息,歡迎洽詢+886-3-5799909 分機6566 張先生│Email: WEB_NDE@istgroup.com; marketing_tw@istgroup.com。