發佈日期:2025/8/21 EBSD TGV製程

發佈單位:iST宜特

EBSD TGV製程

在TGV製程中,晶粒排列與應力分布的微小差異,往往決定了產品的可靠度。這些關鍵資訊,正是EBSD技術的專長。

EBSD TGV製程

EBSD TGV製程

在高階封裝技術迅速發展的今日,TGV(玻璃通孔)技術正逐漸成為重要的晶片互連解決方案。根據報導,經濟部產業技術司支持工研院開發的全濕式面板級封裝設備,成功將12吋玻璃基板的通孔深寬比由AR 10提升至AR 15,大幅突破了玻璃通孔製程限制並有效降低製造成本。

在此產業背景下,透過電子背向散射繞射(EBSD)技術觀察晶體結構,變得尤為重要。藉由EBSD,我們可以深入分析晶粒取向、晶界特性與殘留應力等微觀結構特徵,進而改善製程品質與提升產品的可靠度。

在上一期的宜特小學堂中,我們科普了EBSD技術的基本原理與操作系統,包括如何透過電子條紋解讀晶體取向。如果您還不熟悉EBSD的基本概念,建議先閱讀上一期的內容(閱讀更多: 晶體結構如何掌握? EBSD告訴你材料內部的秘密),以便更全面理解本篇的應用解析。本期宜特小學堂將聚焦EBSD在TGV製程中的實際應用面向,從晶粒尺寸與晶界控制、殘留應力分析,到失效定位與品質管控,揭開EBSD如何破解高階封裝製程可靠度難題的祕密。

隨著2.5D/3D IC與高密度互連板(HDI)及玻璃基板技術的快速發展,TGV於高頻高速傳輸的通訊晶片與運算晶片上的應用極具有發展潛力。然而,TGV製程中的金屬化與熱處理過程,可能導致晶粒排列不均、晶界結構不穩定及殘留應力等問題,這些因素都可能對可靠度要成不良影響。

EBSD提供了一種微觀尺度的分析方式,能夠有效觀察與解析上述製程問題。本文將根據近期EBSD相關研究,介紹EBSD如何在TGV製程中觀察與評估晶粒尺寸、晶界特性及應力分布,探討EBSD如何協助工程師提昇TGV結構的品質與可靠度表現。

一、EBSD在TGV製程的應用

(一) 晶粒尺寸與邊界特徵

透過EBSD獲得的晶體取向資料,可以計算並統計晶粒尺寸分佈及大角度晶界(High-Angle Grain Boundaries, HAGBs)比例等微觀結構的訊息。

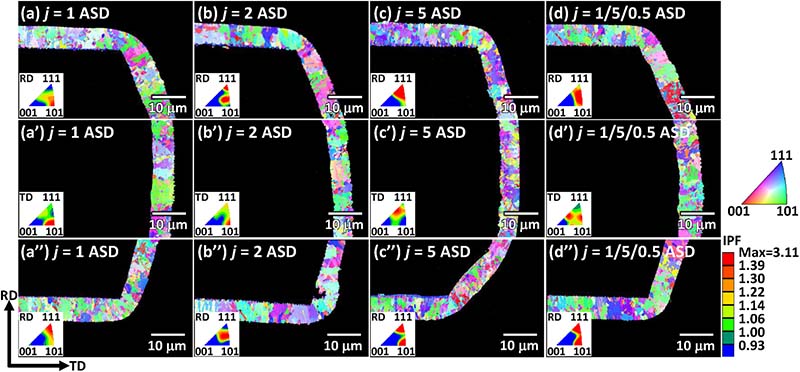

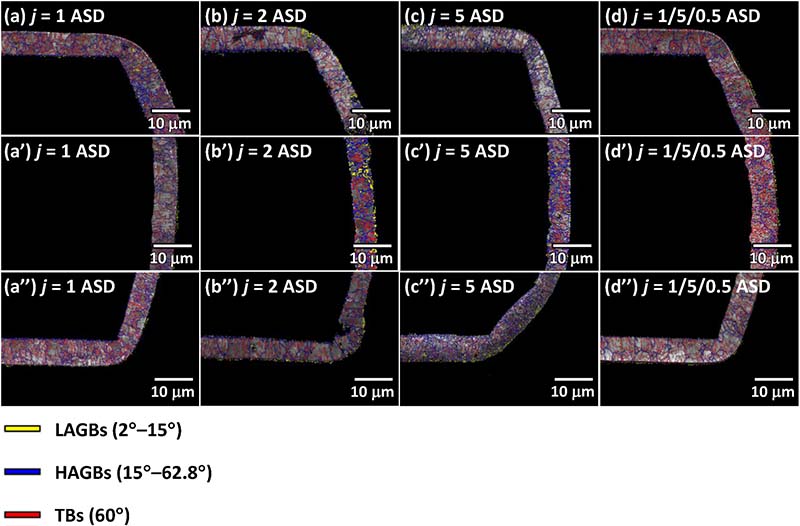

根據Chang等人(2024年,J. Mater. Res. Technol)研究指出,採用多步驟電鍍製程,特別是在初期施加較低電流密度,可有效控制晶粒成長並優化微結構。根據EBSD分析,這種策略能提升高角度晶界(HAGBs)與孿晶界(Twin Boundaries, TBs)的比例(圖一、二),有助於增強電鍍銅的機械強度與延展性,並可能進一步穩定其電性表現。

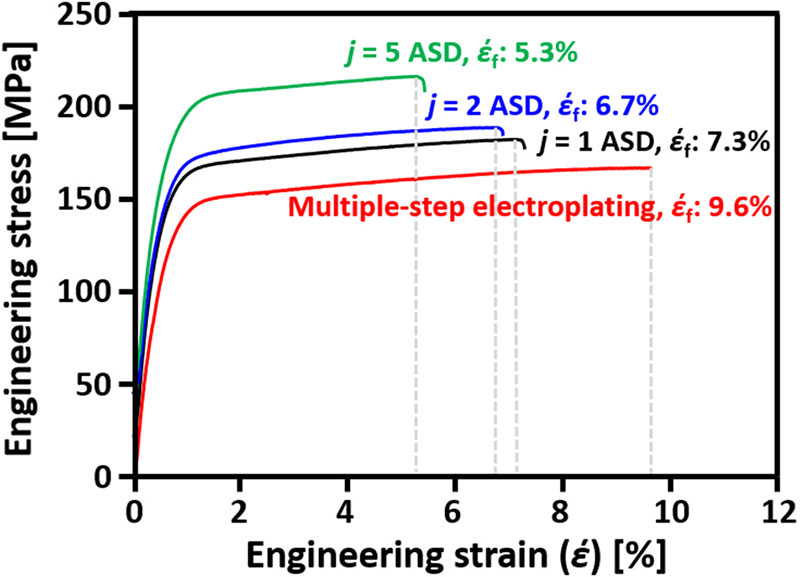

相比之下,單一步驟電鍍易產生晶粒尺寸不均,可能埋下應力集中隱患。此外,從應力-應變測試結果顯示,多段電鍍雖略降低強度,但其更佳的延展性有利於緩解封裝應力,整體上有助於提升TGV銅的可靠度(圖三) [1]。

(二) 晶粒取向與應力關聯

透過電子背向散射繞射(EBSD)獲取的TGV電鍍銅層的晶體取向分佈圖(Inverse Pole Figure, IPF),可以分析晶粒取向與微觀應力之間的關係。

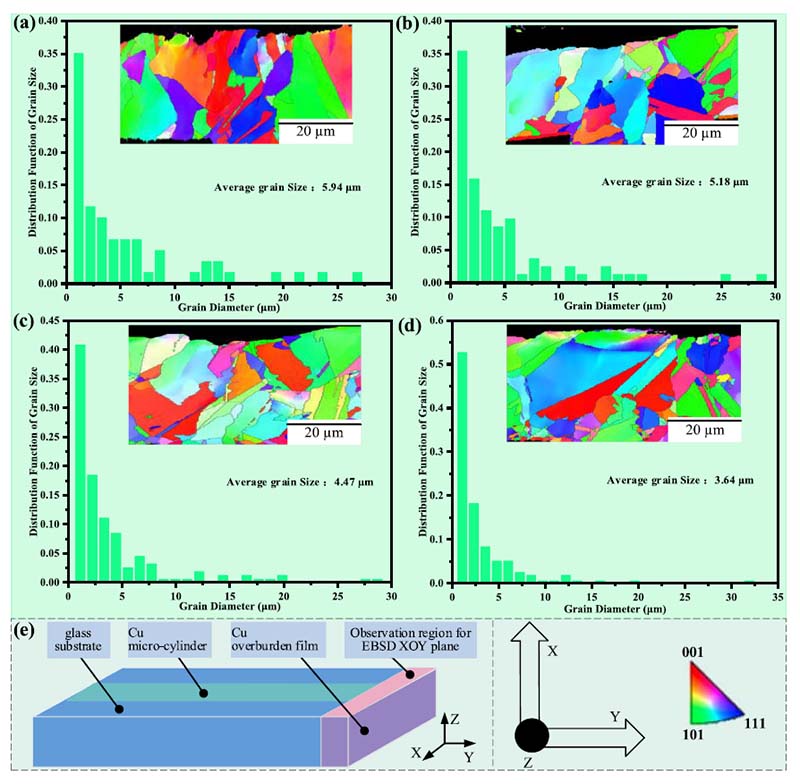

根據Wang等人(2024年,J. Alloys Compd)的研究,透過EBSD、XRD分析不同熱處理溫度下的銅覆蓋層微觀結構變化,發現隨退火溫度升高,銅膜內部的殘留應力從原本約-70MPa的壓應力逐漸轉為約15MPa的拉應力(表一)。EBSD結果進一步指出,退火可促進靜態再結晶、提高高角度晶界(HAGBs)比例,並使晶粒尺寸細化(圖四)。

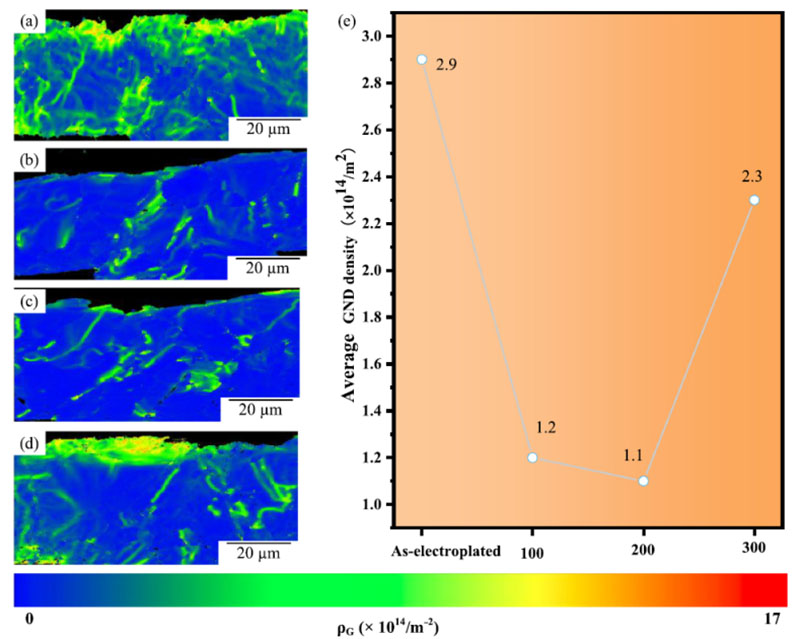

此外,他們發現殘留應力較高的樣品傾向呈現(001)優選取向,而殘留應力較低時則轉變為(111)取向。由於(111)面在FCC結構中是最容易滑移的面,因此可視為應力釋放後的穩定狀態之一。KAM(Kernal Average Misorientation)分析顯示(圖五),在100°C 與 200°C 熱處理條件下,晶粒內部應變(KAM值)明顯降低,代表此溫度區間的再結晶有助於應力釋放。但當溫度進一步提升至300°C時,局部微應變卻再次升高,顯示結構可能重新經歷應力累積[2]。

因此,晶粒取向的變化可作為殘留應力水準的間接指標。藉由EBSD持續監測晶體取向與內部差排密度的變化,能有效評估電鍍與退火製程中微觀應力是否獲得有效緩解。

(三) 再結晶與相變分析

EBSD可用來分析退火處理後銅的再結晶程度。藉由對比退火前後晶體取向圖,能直觀判斷哪些區域發生了再結晶、新晶粒成長等。

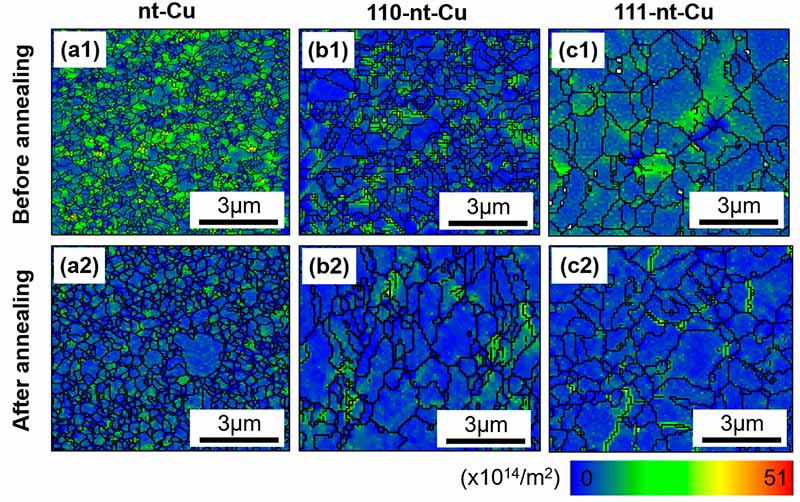

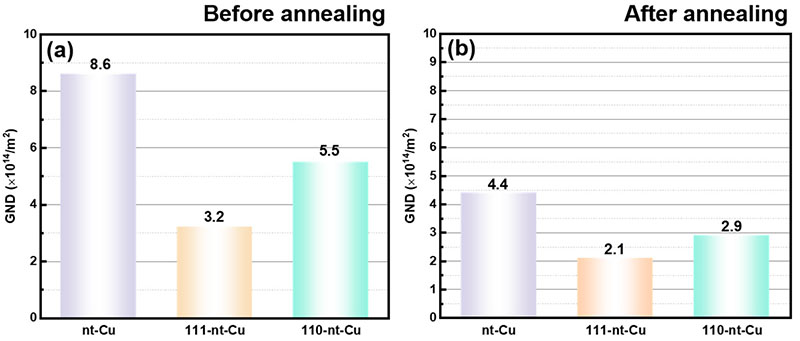

Yang等人(2024 年,Micromachines)利用EBSD觀察奈米雙晶銅在退火後的演變。結果顯示,[110]取向的奈米雙晶銅(110-nt-Cu)在退火時發生了劇烈的再結晶,而[111]取向(111-nt-Cu)和無特定取向(1nt-Cu)的奈米雙晶銅則僅有輕微再結晶[3]。

透過GND(Geometrically Necessary Dislocation)分析可見(圖六、圖七),退火後整體差排密度(晶格扭曲)明顯下降,特別是[111]取向奈米雙晶銅表現最為明顯,擁有最低的初始及最終差排密度,此結果說明不同晶向的銅在熱處理下有不同的穩定性,也提供未來進一步透過工程方法優化TGV銅熱穩定性的參考。

(四) 故障解析與品質管控

目前針對TGV互連結構,直接應用EBSD技術進行故障分析與品質控管的研究仍相對稀少。不過在TSV領域,已有成熟的應用案例可供參考。TSV和TGV就像是電纜穿過兩種不同的牆,一個鑽過矽牆,一個穿越玻璃牆。雖然牆的材料不同,但晶粒內的應力集中、銅的再結晶、以及熱脹冷縮帶來的剪應力等問題,本質上卻非常類似。TSV的觀察與結果可視為TGV的前哨站,使用相同的電鍍材料、面對類似的熱處理行為,只是在不同的材料背景中上演。

例如Krause等人(2011年,Proc. IEEE ECTC)便提出一套完整的互連結構包含TSV及μBump的故障分析流程,整合非破壞性的缺陷定位技術:LIT(Lock-in Thermography)與高解析度材料分析工具:DB-FIB、PFIB、EBSD、TEM[4],提供了一條實務可行的整合式分析路徑。考量EBSD在晶體結構、晶界特性與應變分析方面的優勢,若能將其納入TGV結構研究中,將有助於更深入掌握其潛在的失效機制與品質變異來源。

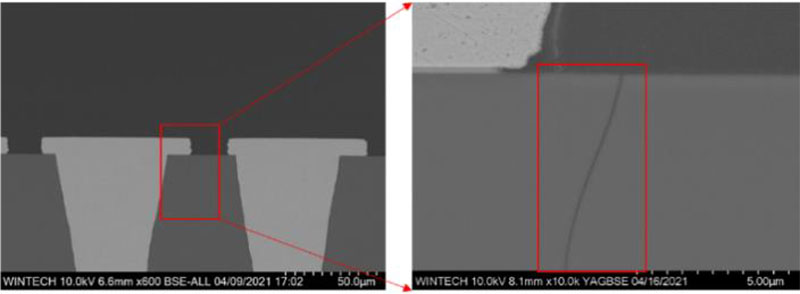

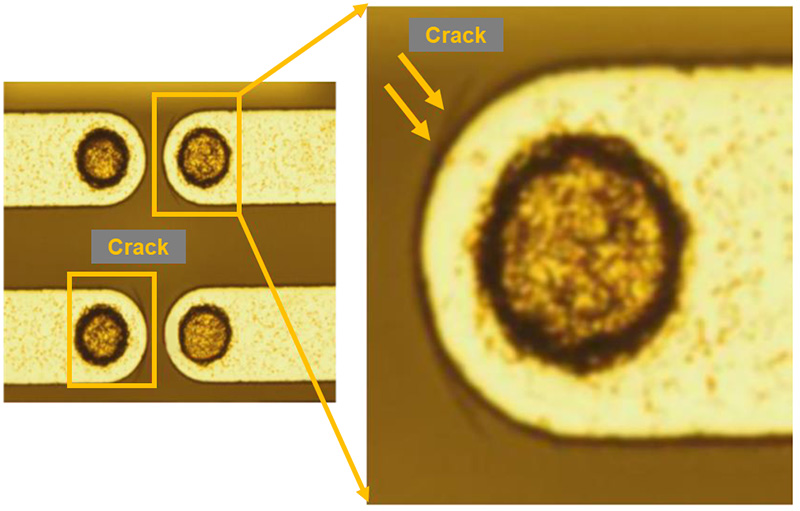

以Okoro等人(2021年,Microelectron. Reliab.)為例,他們指出當升溫速率過快時,TGV結構中因熱膨脹係數不匹配(CTE mismatch)所產生的大量熱機械應力,會在玻璃本體形成放射狀裂紋(圖八、九)。這些裂紋雖未直接出現在金屬銅層中,但其形成過程可能與晶界排列與晶界滑移所導致的銅突起(Cu protrusion)密切相關[5]。

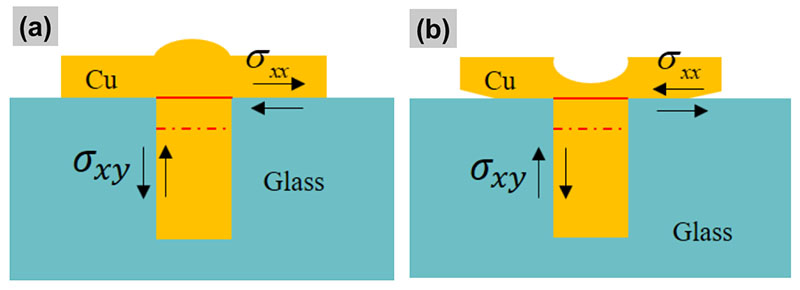

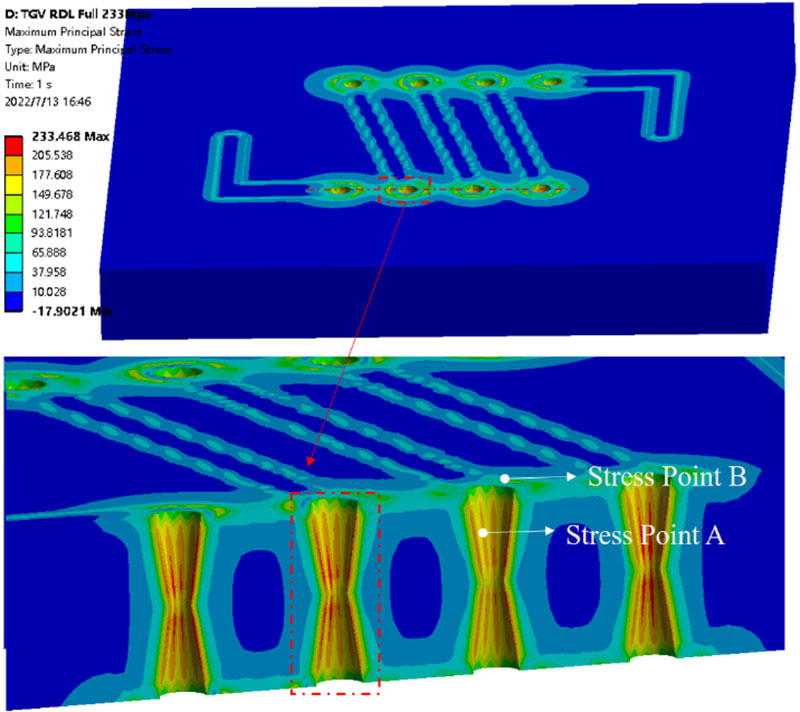

Zhao等人(2022年,Micromachines)則透過有限元素模擬指出,在冷卻階段,剪應力主要集中於TGV與銅介面以及RDL周圍(圖十、十一)[6],這些區域亦正是晶界滑移與局部塑性變形可能發生的熱點。

若上述研究能進一步結合EBSD分析,針對裂紋源附近區域進行晶粒取向、KAM(Kernel Average Misorientation)或GND(Geometrically Necessary Dislocation)分佈的量測,有望揭示微應變誘導裂紋的幾何與機構成因,為故障機制提供具體且量化的佐證依據。

總結而言,雖然目前仍缺乏專門針對TGV結構的EBSD故障分析文獻,但從晶粒尺寸控制、熱處理後的微結構演化,到與玻璃裂紋相關的熱應力場分佈評估,EBSD的角色正逐步從單純觀察工具,轉型為可靠度工程中不可或缺的決策核心之一。

EBSD(電子背向散射繞射)不單只是看晶體排列的技術,它還是半導體工程師解決微觀失效、強化封裝可靠度的工具。透過EBSD,我們可以深入了解晶粒的方向、晶界的性質、再結晶的行為,甚至是材料裡面悄悄藏著的殘留應力,這些資訊對製程優化與材料評估來說都非常關鍵。特別是在晶界附近的區域、微小的應變分佈,甚至裂紋是怎麼形成的這些細節,EBSD都能幫我們用高解析度又有數據根據的方式,看清楚、說明白。

未來如果能把EBSD再結合X-ray、SEM、模擬分析等其他工具,建立一個從微觀到巨觀的整合模型,不只能更精準抓出封裝裡潛在的可靠度風險,也能協助製程工程師提前佈局、避開問題。換句話說,EBSD 不只是讓我們「看見晶體的方向」,還能幫我們「預見材料的未來」。

若您有相關需求,或是對相關知識想要更進一步了解細節,歡迎洽詢聯絡窗口 | 林博士/ Weijui | 電話:+886-3-5799909#6166 | email: web_ma@istgroup.com ; marketing_tw@istgroup.com

參考文獻 (references):

[1] Y H. Chang et al. “Through glass via (TGV) copper metallization and its microstructure modification”, J. Mater. Res. Technol., 2024.

[2] M. Wang et al. “Effect of heat treatment processes on the Cu electrodeposited through glass vias (TGV) plate”, J. Alloys Compd., 2024.

[3] G. Yang et al. “A study on regulating the residual stress in electroplated Cu by manipulating nanotwin directions”, Micromachines, 2024.

[4] M. Krause et al., “Characterization and Failure Analysis of TSV Interconnects: From Non-destructive Defect Localization to Material Analysis with Nanometer Resolution”, Proc. ECTC, 2011.

[5] C. Okoro et al. “Understanding and eliminating thermo mechanically induced radial cracks in fully metallized TGVsubstrates”, Microelectron. Reliab., 2021.

[6] M. Krause et al., “Characterization and Failure Analysis of TSV Interconnects: From Non-destructive Defect Localization to Material Analysis with Nanometer Resolution,” Proc. ECTC, 2011.