發佈日期:2019/1/8

發佈單位:iST宜特

我們知道FSM製程包括化鍍、濺鍍,

你知道哪一種是成熟穩定,且可靠度極佳的製程?

哪一種是CP值高,可以有較低的成本及較短的生產時間呢?

一、 化鍍製程最重要的起始點-前處理

(一)鋁墊的清洗和蝕刻

前處理主要是在進行鋁墊的清洗和蝕刻,將鋁墊表面的有機物殘留以及自然氧化物(Native oxide)去除,並使鋁墊的表面成為親水性,使表面濕潤,並進行鋁墊的微量蝕刻,確保鋁墊能夠完全和後續的鋅活化藥液反應。

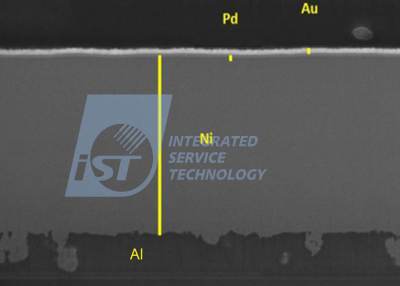

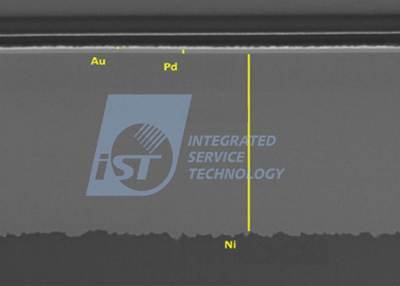

因此針對不同的前段代工廠所產出的不同的鋁墊進行適度的調整前處理是一個非常重要的步驟。如圖一所示,如果前處理蝕刻調整不當,鋁墊將有嚴重損耗和破洞,使得後續的鎳填入空洞中,這將使得後續界面連接處在可靠度測試中發生失效的情況。若是理想的前處理製程,將會使得鋁墊的蝕刻,緻密而均勻,如圖二所示。

(二) 如果前段代工廠的鋁墊開窗製程(Pad Opening)蝕刻不淨該怎麼辦?

另外,前段代工廠的鋁墊開窗製程 (Pad Opening)也是非常重要的步驟。實務上,宜特有客戶因前段代工廠之鋁墊開窗製程(Pad Opening)蝕刻不淨,導致鎳金屬成長厚度不足,宜特協助客戶以改善前處理之方式,使得客戶在其他同業無法順利成長的化鍍製程得以順利成長,由此足見前處理的重要性。

前處理可說是化鍍製程最重要的起始點,如果前處理不當,將使得後續的鋅活化和鎳鈀金成長發生異常。而宜特有經驗豐富的前後段製程整合團隊,可針對個別產品進行前製程的調整,使得客戶可以得到穩定的化鍍製程。

二、 鋅活化

(一)第一次鋅活化

在完成前處理後,機台的機械手臂會自動化的將晶舟送到第一次鋅活化槽進行鋅活化,此時槽內的反應可以用式一來描述,鋁Al會在反應中被氧化成鋁離子Al3+溶解在溶液中,而鋅離子Zn2+則會被還原成鋅Zn成長在鋁墊的表面

2Al + 3Zn2+ ⇋ 2Al3+ + 3Zn (式一) (二)第二次鋅活化

隨後,利用硝酸將表面粗糙的鋅活化顆粒移除後,再進行第二次的鋅活化製程,鋅的活化顆粒表面將較為緻密,因此目前各化鍍同業均以進行兩次鋅活化為主要標準製程,避免表面形態(Surface Morphology)不佳註一。

三、 成長鎳金或鎳鈀金

(一) 鎳槽導入了線上即時監控系統

此時,已完成前處理及鋅活化的製程,便可開始依客戶之需要進行鎳金或鎳鈀金的成長了,鎳槽中利用次磷酸鹽和水的反應提供電子,使得鋅成為鋅離子,鎳離子及磷離子則成為鎳和磷,沈積在鋁墊上。反應式如式二、式三、式四所示。一但完成了鍍鎳程序後,由於鎳本身有催化能力,後續的鈀金的鍍膜,只要選擇合適的化學藥劑即可持續進行。

H2PO2– + H2O → H2PO3– + 2H+ + 2e– (式二) Ni2+ + 2e– → Ni (式三) H2PO2– + e– → P + 2OH– (式四) 也因此,鎳的鍍槽是所有製程中,最為關鍵的步驟,必需要嚴格的做好控制,由於宜特有經驗相當豐富之技術團隊,在製程建置之初,便在鎳槽導入了線上即時監控系統(In-situ Monitoring System),使得系統可自動取樣鎳槽,自動檢測PH值和利用光電比色計檢測吸收率,並配合自動補液系統(Auto-doping),進行化學藥液的調整,使得後續鍍膜製程穩定運作。

隨後的鈀槽和金槽,分別使用次磷酸鹽產生電子,使得鈀離子及磷離子則成為鈀和磷,而在金槽則是使用亞硫酸金的錯合物,將金成長在鎳上或是鈀上。

(二)成長鎳金或鎳鈀金最怕遇到跳鍍、缺鍍

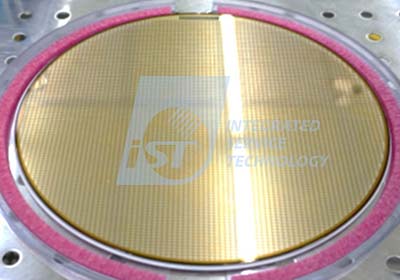

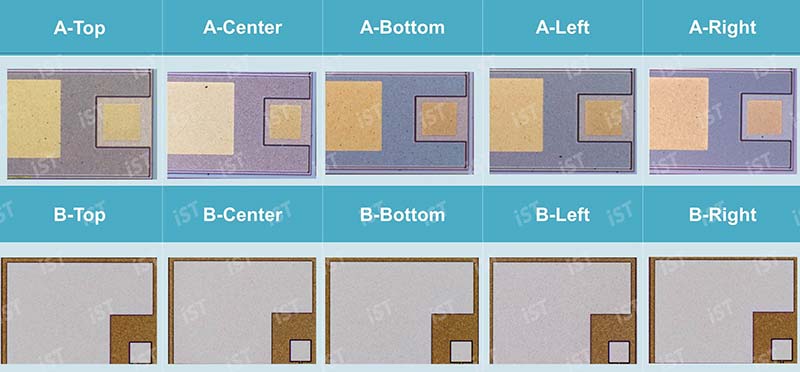

目前已有多家客戶驗證通過,開始量產,舉客戶A, B為例,由晶圓外觀來看,顏色均勻,如圖三所示,若是個別以顯微鏡觀察鋁墊區域,可以看到不論是在晶片的上中下左右都是沒有跳鍍、缺鍍的情況發生,如圖四所示。

圖三、A與B公司化鍍後之晶圓外觀

圖四、化鍍後之鋁墊外觀

四、化鍍製程總複習

化鍍製程完成後,會再進行後續的晶圓薄化,宜特是目前唯一的可以將化鍍和後續晶圓薄化(BGBM)、CP及Die Process完整結合的企業,可以讓客戶的晶圓在完成前段代工後,直接送至宜特廠房從晶圓變成晶粒(Dies),完整的一站式服務。

本文與各位長久以來支持宜特的您,分享經驗,若您對MOSFET晶圓後段製程整合服務,想要更進一步了解細節,歡迎洽詢+886-3-579-9909 分機5888 游先生(Stan) │Email: web_SP@istgroup.com

註一: 參考JH Lee, IG Lee, T. Kang, NS Kim, and SY OH, The Effects of Bath composition on the Morphologies of Electroless Nickel Under Bump metallurgy on Al Input/Output Pad, Journal of Electronic Materials, Vol. 34, No. 1, (2005)